你以为 NAS 只是用来存照片、备份视频?那真是太低估它了。身为一名Java开发者,我经常听到一句戏言:“内存是不值钱的”。

但说实话,真正懂行的资深程序员,从不浪费宝贵的内存和本地存储资源。我们都习惯把一些不常用的资料文件转移到其他磁盘分区,甚至拷贝到外接硬盘上。

久而久之,问题也随之而来:项目文档、素材文件越积越多,就算分散存放在多个硬盘,存储空间依然很快告急;一旦需要查找旧资料,还得东插西拔硬盘,非常折腾。

最麻烦的,还是在出差时。你可能也经历过:带着笔记本出门,结果发现关键代码和资料还躺在家里的电脑里。常常为了一个文件不得不随身携带U盘或移动硬盘满世界跑,找个文件比修个Bug还折磨人。最痛苦的是在客户现场却发现代码库在家里的电脑上,那种无力感和尴尬真的让人抓狂。

不过,你觉得这些困难能难倒靠键盘吃饭的程序员吗?当然不能!在经历过无数次U盘、移动硬盘的“搬家式”办公折腾之后,我终于醒悟——原来一台小小的 NAS 就能充当我的私有云盘和远程开发外挂,把这些烦恼统统解决掉。

我知道你想问什么,NAS不过就是个放资料的硬盘盒子吗?一开始我也只是把 NAS 当资料中转站,直到入手了绿联 DXP4800 Plus,这台 NAS 才真正成了我的开发“小主力机”。

NAS 不止是硬盘,只用来备份照片视频实在是大材小用,它完全可以成为程序员的生产力工具,一台配置合适的NAS,能解决我们大部分开发和办公的难题。

程序员圈子里,现在对 NAS (网络附属存储设备) 的使用已经远不止备份这么简单。在我们日常工作中遇到的看似棘手的问题,交给一台消费级 NAS 就迎刃而解:

远程开发环境:有时候出门在外没带性能强劲的主力电脑,或者偶尔想在 iPad 上敲几行代码,但缺少合适的开发环境。

代码托管与协作:个人和小团队代码托管在第三方平台(比如 GitHub、GitLab)上有时不方便,私有代码又不放心放在公有云,搭建自己的代码仓库听起来很有吸引力,但自己整一台服务器难度不小。

数据同步难题:家里、公司、出差电脑来回切换,环境老是对不上。

这些需求听上去复杂,其实一台像 DXP4800 Plus 这样的 NAS 就能搞定。

我之所以选择这台设备,是因为它不仅门槛低、界面友好,硬件配置也足够能打它搭载了 Intel Pentium Gold 8505 五核处理器,标配 8GB DDR5 内存(最高可扩展至 64GB),并提供 2.5GbE + 10GbE 双网口以确保高速的数据传输,还支持 Docker 容器和虚拟机等高级玩法。强大的硬件配置意味着,很多过去需要独立服务器才能完成的任务,如今用一台小小的 NAS 就能胜任。下面来分享一下,我是如何用 NAS 来解决日常移动办公和代码托管及协作时遇到的痛点的。

搭建远程开发环境(Docker + VS Code Server)

我的第一步,是在 DXP4800 Plus 上部署了Code-server。

简单说,就是让 NAS 跑一个 浏览器版的VS Code ,这样我无论在本地局域网,还是外出通过网络,都可以用浏览器访问 NAS 上的 VS Code 开发界面,进行实时的编码和调试。

这样做有量大核心好处: 其一,环境统一不折腾。把开发环境集中放在 NAS 上,一次配置好 Docker 容器里的编译器、依赖库等,以后无论从家里的台式机、公司的笔电,还是平板、甚至手机,只要能联网打开浏览器,就能直接使用同一套开发环境。这避免了在多设备间反复装配置的麻烦,再也不用担心“这台机器没装某某库”这类问题。

其二,随时随地写代码。NAS 是 7×24 小时在线的,相当于一直开着一台随时待命的“远程电脑”。出差只带个轻薄本甚至平板,通过远程访问 NAS,一样可以写代码、跑脚本。

实操方面其实没有想象中复杂。得益于 DXP4800 Plus 自带的图形化 Docker 管理,整个部署流程其实很简单:

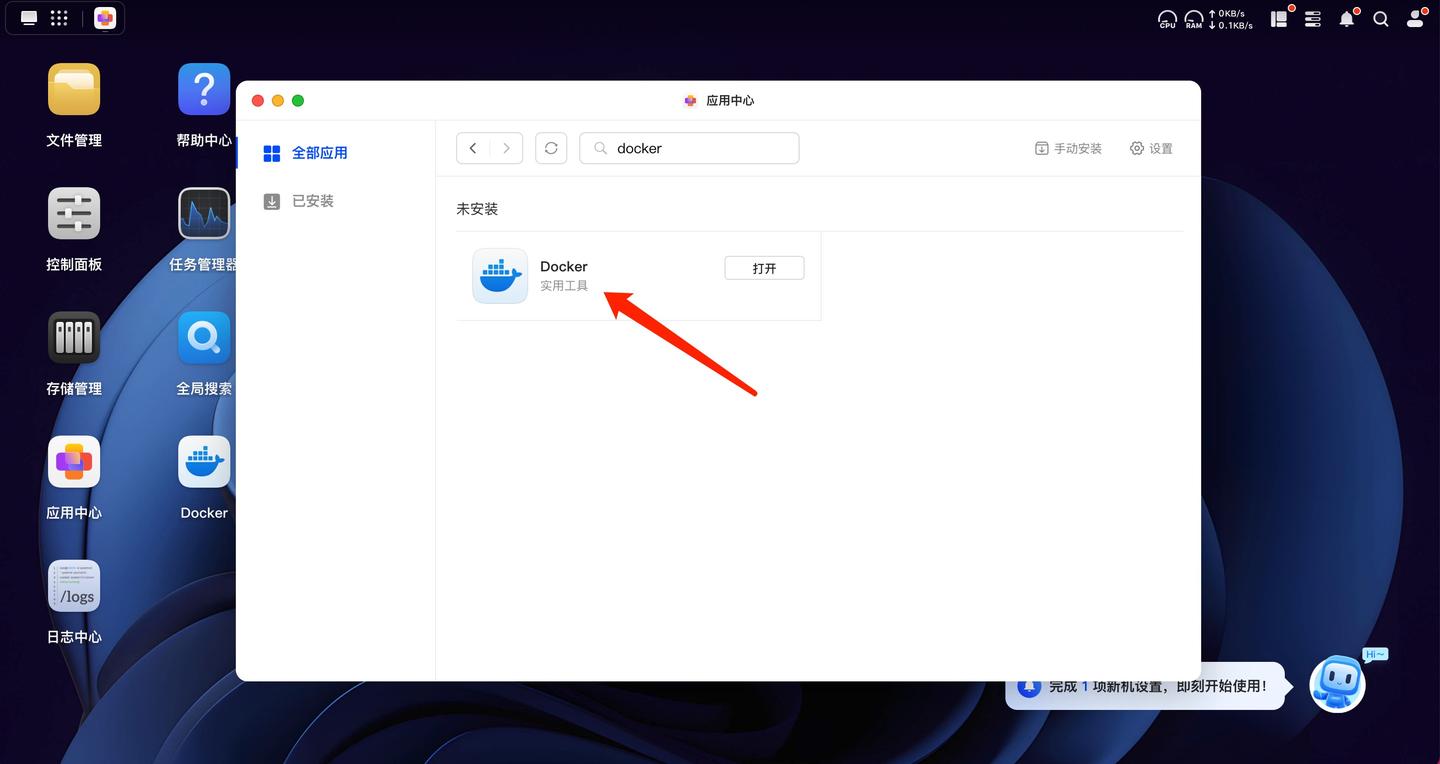

安装 Docker:在 DXP4800 Plus 的管理界面打开 Docker 服务(UGOS Pro 系统内置对 Docker 的支持,非常方便)。

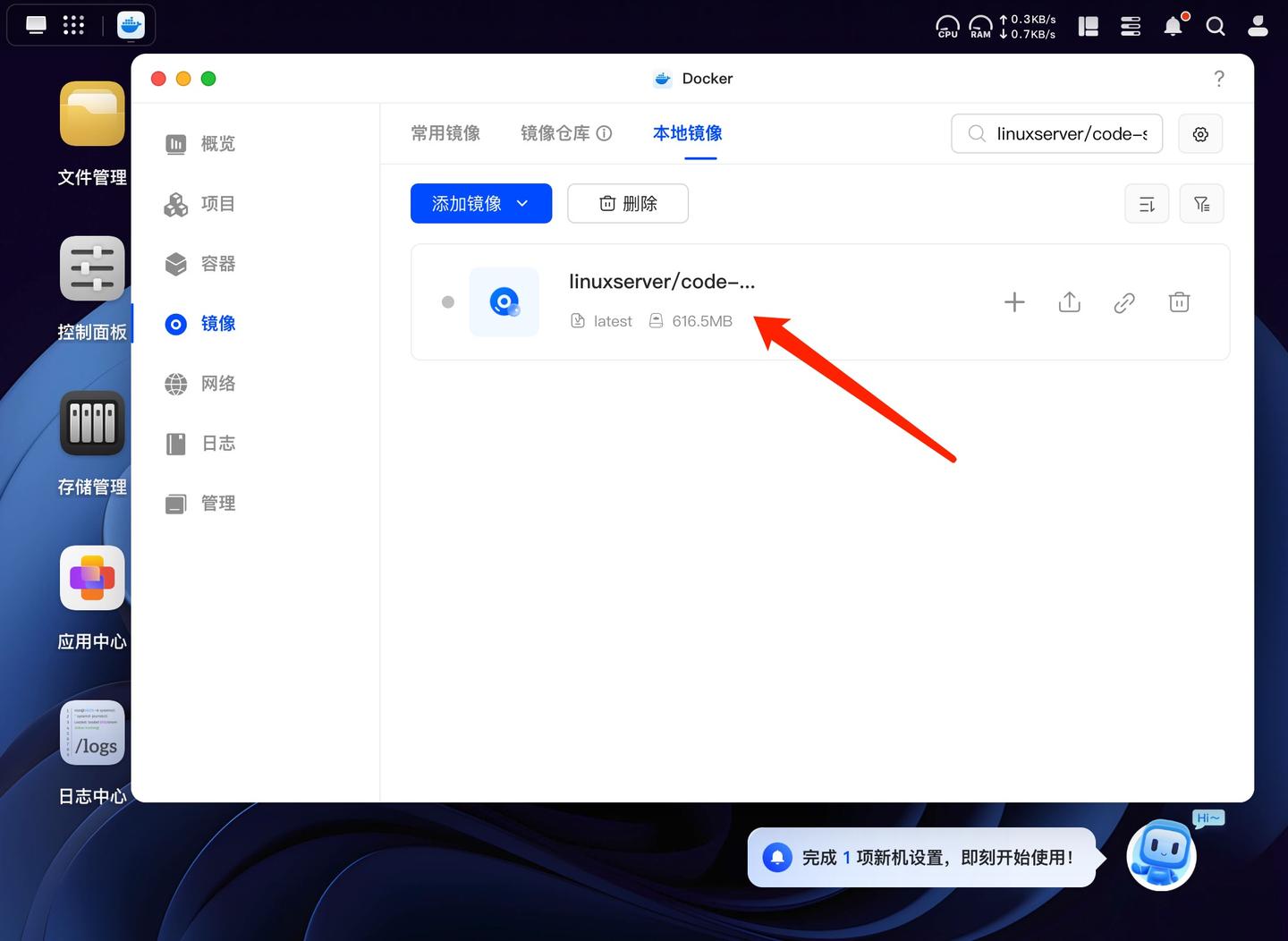

2. 部署 VS Code Server 容器:直接在容器库中搜索现成的 code-server 镜像,或者用 Docker Compose 拉取官方的 code-server 镜像。一键部署后,设置容器的映射端口和工作目录,把 NAS 上的开发项目文件夹挂载进去。

(无法下载code-server的话,可以使用绿联知识中心推荐的Docker镜像加速器。如果配置了加速器还无法下载,要看下有没有成功开启SSH,在控制面板那里。一般这两个小问题解决了就可以下载镜像。)

3. 配置与优化:根据需要设置 code-server 的用户权限和密码(保障远程访问安全),还可以安装自己常用的 VS Code 插件。N100 处理器性能虽然比不上高端 PC,但跑 VS Code Server 绰绰有余,小型项目编译运行都很顺畅。8GB 内存也够用,不够还能升级。

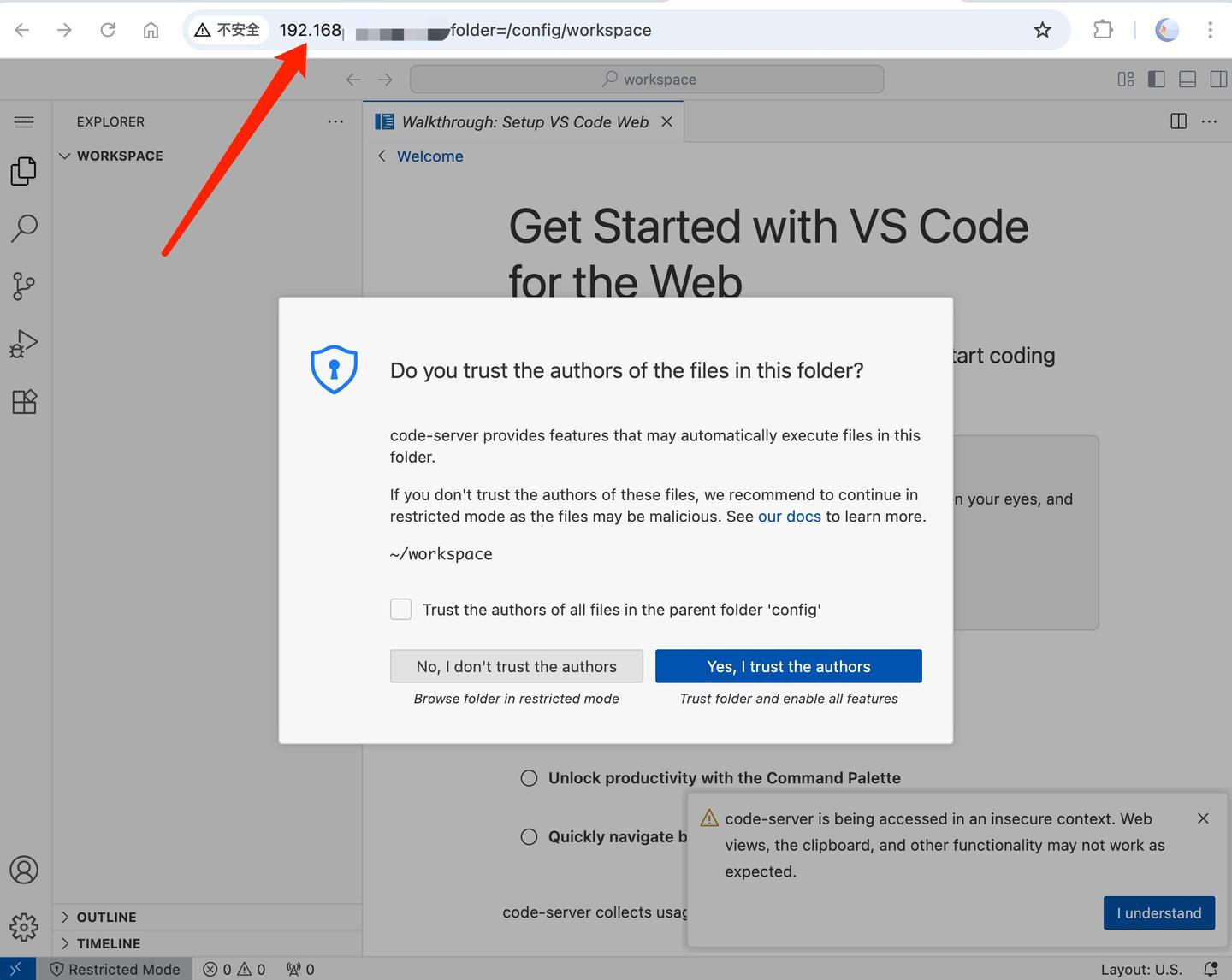

容器跑起来后,在本地电脑的浏览器里输入 NAS 的局域网 IP 和对应端口,立刻就能打开 VS Code Web 编辑器界面。把浏览器设置为全屏之后,几乎会忘记这是在用一台 NAS 写代码 —— 编辑、自动补全、终端跑命令,一切如常。

有的时候当我通过绿联自带的远程访问功能(或自行配置 VPN/Tailscale 等方式)从外网连接回家里的 NAS,整个 VS Code Web 的体验依然流畅。

写代码时的延迟很低,仿佛就在本地操作一样。得益于 DXP4800 Plus 提供的双 2.5Gbps 网口,即使局域网内有多人同时访问 NAS 上不同服务,它的网络和读写也完全撑得住,几乎没有卡顿。对于一个习惯在各种设备上切换工作的开发者来说,这样顺畅的远程开发体验实在难得。

当然,折腾远程开发环境也让我发现了 NAS 的另一个价值——把服务靠近数据。代码仓库、开发文档都放在 NAS 上,本地通过 VS Code 编辑保存即完成同步,不用再每次 push 到云端再 pull 回来,效率高了一大截。

而且 NAS 提供完善的权限管理和数据快照功能,保证了代码资料的安全。现在我把越来越多的开发任务搬到了这台小小的盒子上,它已经成为了我的“云端工作站”。